編者按

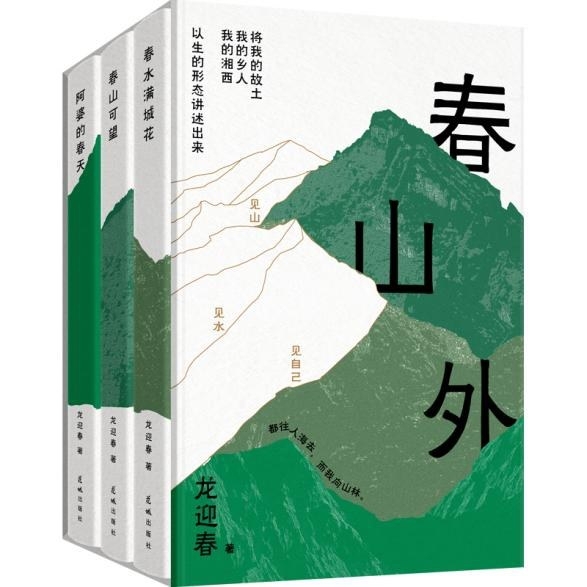

近日,湘西作家龍迎春沉淀20余年的散文代表作《春山外:湘西三部曲》由花城出版社推出。散文集包括《春水滿城花》《春山可望》《阿婆的春天》三部作品。在散文集中,作者以空靈筆調講述故土和鄉人。

龍迎春

2025年1月,我告別河北金山嶺,駕車在蜿蜒的盤山公路上返京。窗外草木枯黃,但筆記本電腦里躺著修改完成的“春山外”系列書稿,它們指向我故鄉河山的意象,綠色的,濕潤的,柔和而綿延不絕。

寫作是一條真正的歸鄉路。

在數以千計的日子里,我一次次地返回湘西,沿著河流與山谷,走在草木深林之間,走進古村寂寨。春天紫云英鋪陳無際花海,隨農人犁耙在泥土中翻滾;九月秋水長天一色,似宋人水墨,赤條條泥鰍一樣滑溜的孩子們高高濺起水花,在陽光下直通我的澄澈童年。

我跟故里對話,與鄰人交談,見證手藝,被方言和苗語重新包圍。我所傾聽的一切故事,都膠合著生活與生存,而不是架空的田園和詩意。我所遇到的人物,大多被山野的粗糲包裹,有些甚至是與世隔絕的。在與他們交談的過程中,剝開一層層厚重的瑣碎日常,才得以在這微茫的塵世里,照見人性本來的光輝,經由這光輝照耀的文化傳統和匠人們所制作的器物,自有其陳列于世的意義,不應當隨風飄逝或被塵埃湮沒。

我希望搭建一座通向恒久、靜謐和高貴心靈的橋梁,做一個連接者、一個將心比心的人,將湘西——甚至于我都陌生的鄉人、手藝、處所、山水,從我的視角、以我的方式講述出來。

這記錄無關偉大,卻是平凡而珍重的紀念。

素未謀面的封面設計師將《春山可望》里二十一位守藝人的名字一一列在封底,隨山巒起伏,如稻浪滔滔,于我心有戚戚焉。

出于工作和生活的原因,我曾到訪過一些地方,博斯普魯斯海峽,萊茵河畔,塞納河邊,京都和首爾,伊斯坦布爾和威尼斯,倫敦和巴黎,盧塞恩和夏慕尼,布魯塞爾和布拉格……僅僅驚鴻一瞥,已足以讓我窺見文明的深遠和世界的遼闊。

我走在世界的某一個角落,世界并不知悉我。但我知道,我是從故鄉的土壤里長出來的,我帶著滿身的故鄉氣息在世間行走,來路的泥濘和未知的無限使我對一切充滿敬畏,個人的偏狹和傲慢被克制。

我被故鄉和外面的世界同時照拂。

天地大美,人微如蟻。

但渺小的微光也可以照見歲月,看到歷史長河的璀璨,文明的偉大和無與倫比。

看到人間那些高高低低的道路,那些跌跌撞撞的生命磕碰;

那些背著人的掩面而泣或長歌當哭,那些本該消退卻從未離去的歡笑,那些苦旅中萬千之一二的蜜汁。

那些光在花瓣上流瀉的路徑、蟲子叮咬的痕跡,鳥鳴聲聲、舊墻斑駁。

我和故鄉,和世界,和往昔及可能的未來,在一起。

在漫長的孤獨寫作中,我偶爾會想,我的書究竟是寫給誰看的?如果是寫給故鄉的人們,比如在我書中出現過的同學、朋友,我該用什么樣的語言才能讓他們不覺得有隔閡?當我提及故鄉風物,提及我們同樣經歷和感受過的生活場景,比如擠在小四輪上趕集、簇擁在一起吃酸蘿卜,以及在鳳凰或吉首的街上,如何從一兩個人,邊走邊招呼著不斷壯大,直至成為十幾個人的歡聚。他們看完后會不會說“都是扯淡”?

又或者是寫給那些如我一樣的旅人?從小鎮或鄉村外出求學,而后在都市謀生,一邊在鋼筋水泥里尋找自己,結婚生子,教養后代;一邊懷抱著鄉愁,永念故里的寧馨。我們在一間又一間家鄉風味的食肆里尋求舌尖的慰藉,心里卻不無傷感,知道自己跟故鄉之間,是一場再也回不去的告別。

其實無法設定讀者,如同在生命里,我們無法預測會與什么相遇。

這是寫給湘西的情書,也是寫給親人的無法抵達的信札。在湘西,我們管奶奶叫“婆”,小孩子會添一個字,叫“阿婆”。我一歲多就由婆帶著,直到上大學,才跟她告別,隨后永訣。她自己幾乎沒過一天好日子,卻在我兒時給了我源源不竭的愛和包容。因為愛的富足,才使得我這一生,即便在最艱難的境遇里也能保持足夠的信心與勇氣。

每年春天,回到故鄉隔著泥土和婆說話,成了我最私隱的告白。將自己的內心袒露人前是需要勇氣的,但是彌足珍貴,能對有情人言說一二,何其幸運。

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線